Après cette première partie, une question vient à l’esprit : comment est-il possible, alors qu’on assiste aux avancées de plus en plus importantes, voire révolutionnaires, dans le domaine des connaissances scientifiques et technologiques, que puissent naitre des idées comme celles du « transhumanisme » ? La question n’est d’ailleurs pas tant de savoir si ce rêve est réaliste ou pas d’un point de vue pratique, mais bien de savoir comment peut émerger dans certains cerveaux l’idée d’y voir un avenir souhaitable pour l’humanité, comment elle peut se propager à d’autres jusqu’à devenir un « courant d’idées » partagé par plusieurs individus, avec une expression publique, des débats, etc. Autrement dit devenir ce que l’on peut appeler un courant idéologique.

Cette question dépasse la question du transhumanisme. Comment, par exemple, des milliers d’individus peuvent-il croire tuer et mourir pour défendre des « valeurs », religions, démocratie, civilisation, nation, alors qu’il est patent que les guerres dans lesquelles ils s’affrontent n’ont pour cause première que le contrôle des ressources naturelles, des routes commerciales, de l’exploitation du travail ? Comment peut-on être créationniste ou climato-septique face à des faits parfaitement établis ? D’où émerge le complotisme qui s’étale sur les réseaux sociaux ? Où trouve ses sources le relativisme qui récuse toute idée même de connaissance scientifique, prétend que toutes les opinions se valent, mettant les pires fadaises au même rang que les connaissances scientifiques les plus établies ?

Cela nous amène à nous poser la question de la nature des idéologies, de leurs rapports avec les connaissances scientifiques, le tout en lien avec l’évolution des sociétés dans lesquelles l’une et l’autre se développent. Il est impossible de prétendre y répondre autrement qu’à grandes lignes dans le cadre des limites de cette introduction. L’idée est plutôt de dégager des pistes de réflexion, en nous appuyant sur les outils méthodologiques du marxisme, le matérialisme historique.

Pour cela, nous allons diviser le développement en trois parties.

1– Dans la première, Matérialisme historique et idéologie, on tentera de définir ce que le marxisme entend par idéologie, les formes quelle revêt, comment elle s’est constituée à travers l’histoire des sociétés humaines.

2– Dans la seconde, De Copernic aux trous noirs en passant par Darwin et Marx, on développera à très grandes lignes comment, avec le développement de la bourgeoisie, son accession au pouvoir puis l’extension de son contrôle à l’ensemble de la planète, la science s’est détachée de l’idéologie pour acquérir une autonomie de plus en plus grande, mais sans pour autant s’en émanciper totalement.

3– et nous conclurons sur cette question : Progrès scientifiques et conservatisme de classe, une contradiction insurmontable ?

1– Matérialisme historique et idéologie

Marx écrivait : « Les représentations que se font les individus sont des idées soit sur leurs rapports avec la nature, soit sur leurs rapports entre eux, soit sur leur propre nature ; il est évident que, dans tous ces cas, ces représentations sont l’expression consciente – réelle ou imaginaire – de leurs rapports et de leurs activités réels, de leur production, de leur commerce, de leur comportement politique et social ».

Et il précisait : « Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience. » i

Par « être social », il faut entendre la forme que prennent les rapports qui s’établissent entre les différents individus d’une communauté humaine donnée. Ces rapports sociaux sont multiples, mais le premier en est le « rapport de production », à travers lequel les hommes s’organisent pour produire et se répartir les moyens de subsistance de la communauté. Nous considérons ce rapport comme « premier » parce que s’il n’existait pas, la société n’existerait tout simplement pas… Le « rapport de production », « la manière dont les sociétés humaines produisent et échangent leur moyens de subsistance » pour reprendre une formule d’Engelsii, est le fondement, économique, de toute société humaine.

Dire que « ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être », c’est dire que les rapports sociaux qui régissent la vie d’une société humaine ne résultent pas de choix humains délibérés. Ce qui ne veut pas dire que les êtres humains ne contribuent pas à leur propre histoire. Mais ils le font de façon involontaire, d’abord par leur travail social, seule source de l’accumulation quantitative de richesses ainsi que du développement des connaissances technologiques et scientifiques, facteur essentiel de développement des sociétés. Et par la lutte des classes.

Poser que c’est « leur être social qui détermine leur conscience », c’est dire que les idées que se font les hommes de leur existence trouvent leur fondement dans les rapports sociaux qui régissent leur vie. Cette conscience devient, à l’échelle d’une société, ce que Marx appelle la « conscience sociale », l’idéologie. C’est-à-dire un ensemble de croyances, d’opinions, de théories globalement admises comme vraies par ses membres. Cette idéologie n’est pas hors-sol. Elle est le reflet déformé dans les consciences des rapports de production.

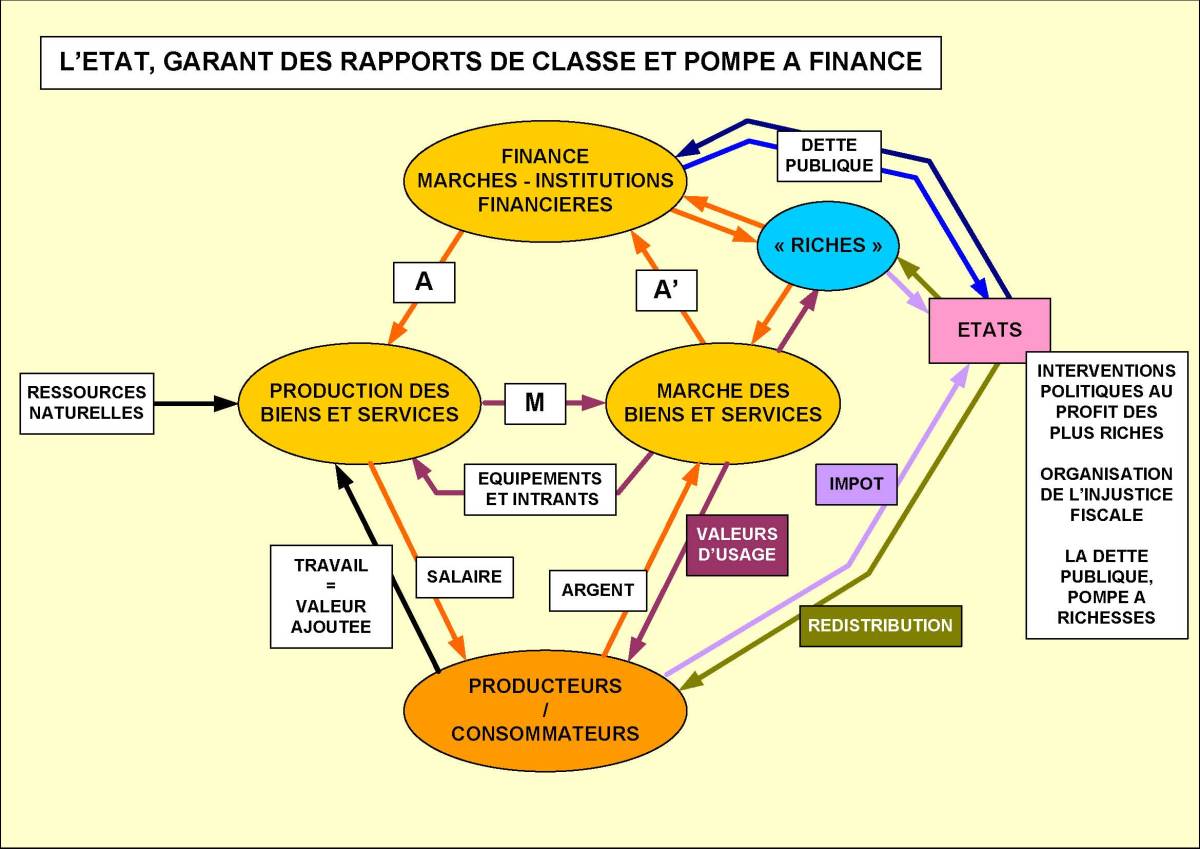

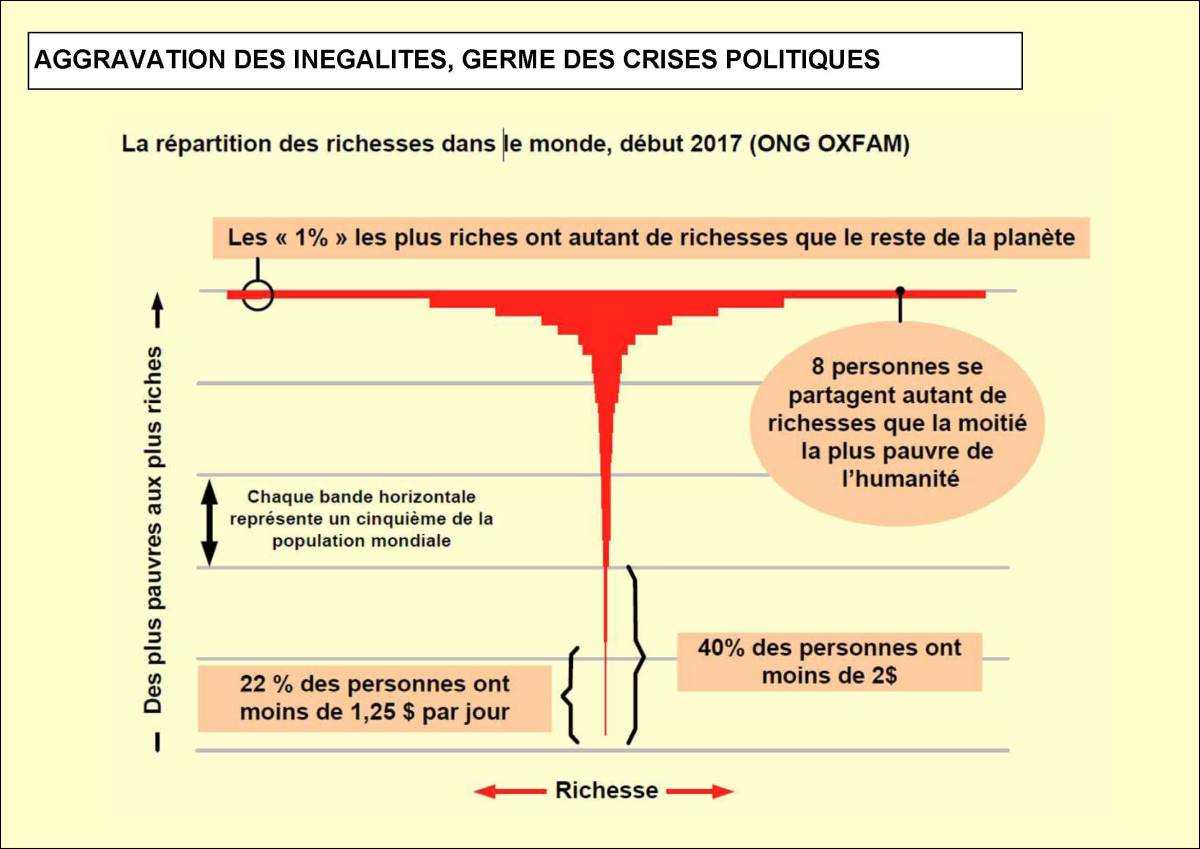

De ce fait, « L’idéologie dominante est celle de la classe dominante » écrivait Marx, et tout en elle tend à justifier la domination de classe. De nos jours un des éléments centraux de l’idéologie dominante est la conviction très largement partagée que les lois du marché et la propriété privée sont parfaitement normaux, légitimes, indépassables. La chose est certes entretenue en permanence par la propagande des médias et des « spécialistes économiques » qui s’y succèdent, mais ce ne sont pas eux qui créent l’idéologie, ils ne font que l’entretenir face à la révolte sociale qui monte. Car le fait qu’une idéologie soit dominante n’empêche bien évidemment pas qu’elle soit contestée. C’est ce que nous faisons dans notre combat politique, en essayant d’en comprendre les origines, pour pouvoir nous en émanciper.

Le fait que nous vivions dans une société de classe, rongée par de multiples clivages et contradictions, se reflète nécessairement dans cette idéologie et lui donne des formes complexes, contradictoires, parfois monstrueuses, comme on le voit actuellement.

Mais quelques grands axes se dégagent quand même derrière cette complexité.

Côté face, c’est l’individualisme, l’élitisme des « premiers de cordée », l’idée que leur place sociale vient de leur génie, de leur capacité à prendre des risques, que tout leur est dû et permis… jusqu’à imaginer, pour certains, pouvoir échapper à leur sort de mortel…

Côté pile, pour les classes exploitées, le sentiment que si on est dans le 36ème dessous, c’est parce qu’on n’est pas capable de mieux. Autrement dit la résignation, la soumission et la crainte devant un état de fait contre lequel on se croit impuissant. C’est la porte ouverte aux illusions religieuses comme aux illusions électorales. A quoi s’ajoute pour certains le sous-produit pourri de l’élitisme, le refus de se voir comme les derniers des derniers, se consoler en s’accrochant à la couleur de peau, à la « culture », à la religion, à « l’identité nationale », au genre… tous les préjugés qui sont exploités par les classes dominantes pour tenter de nous diviser, de nous associer à l’aggravation de notre propre exploitation.

Il y a bien sûr aussi la révolte, face aux inégalités sociales, au mépris social, riposte à la guerre de classe incessante menée par la bourgeoisie et ses Etats. Cette révolte est le facteur essentiel des changements sociaux. Mais nous savons bien qu’elle reste prisonnière de l’idéologie dominante, et à ce titre impuissante, tant qu’elle se borne à s’en prendre aux formes du pouvoir politique sans s’en prendre à ses véritables racines, économiques, les rapports d’exploitation, la propriété privée des moyens de production et d’échange.

L’idéologie dominante inclut bien d’autre conceptions, archaïques du point de vue des connaissances actuelles, mais bien enracinées…

Anthropocentrisme, dualisme, idéalisme, finalisme…

Les idéologies n’ont bien évidemment pas attendu l’émergence des sociétés de classe pour se constituer. Elles se sont développées, enrichies, au fil de l’histoire de notre espèce.

Homo sapiens a pu prendre conscience très tôt de ses avantages par rapport aux autres espèces, qui lui ont permis non seulement de survivre dans une nature hostile, mais d’en tirer profit et de la transformer. C’est de là qu’émane certainement l’anthropocentrisme, la croyance que notre espèce est au dessus, en dehors de la nature. Une conviction bien enracinée et toujours bien vivace malgré tout ce qui prouve le contraire…

Ces avantages sont cependant bien réels. Ils émanent de l’évolution des espèces qui a fait émerger chez Homo sapiens quelques caractères physiques particuliers (taille du cerveau, forme du palais permettant le langage articulé, pouces opposables qui font de nos mains des outils universels inégalés, station debout…) mais aussi des caractères liés au comportement : capacité à communiquer, à coopérer, à éprouver de l’empathie, à s’attacher aux autres, qui existent dans d’autres espèces, mais à des degrés moindres. Capacité également à élaborer des projets, imaginer des solutions, les confronter à l’expérience, apprendre, mémoriser des connaissances tirées de la pratique, les transmettre…

Homo sapiens s’attache aux autres, éprouve de la douleur à la perte d’un proche, son cerveau en garde la mémoire, la vie des autres semble ainsi se prolonger après leur mort… De là certainement l’idée que la mort est le résultat de la séparation d’un corps matériel, qui pourrit, et d’un esprit qui continue à exister, autour de nous, peut-être éternellement… C’est là que l’on peut voir les origines matérielles du dualisme idéaliste, l’idée de la séparation de l’âme et du corps, de l’esprit et de la matière, ainsi que celle de la suprématie du premier sur la seconde.

Quant à la force d’imagination d’Homo sapiens, elle ne se cantonnait certainement pas aux questions liées à la production de la vie matérielle, à concevoir de nouveaux outils et de nouvelles stratégies de chasse. Elle servait aussi, comme aujourd’hui, à tenter d’apporter des réponses à des questions liées à la compréhension des phénomènes naturels pour mieux s’en protéger ou les exploiter, tout comme à des questions dites « philosophiques ».

Homo sapiens ne pouvait construire ses réponses qu’en extrapolant à un niveau global, universel, ce qu’il vivait sans sa communauté. Et c’est donc à sa propre image de « faiseur de projets » qu’il a imaginé des divinités toutes puissantes, super faiseurs de projets, créateurs de toutes choses. Toute notre existence, le cadre dans lequel elle se déroule, résulteraient ainsi d’un « plan » émis par un « esprit », déterminé par sa volonté, répondant à ses objectifs, à ses fins… Tels sont certainement les fondements du finalisme religieux, qui peut aussi, comme on le verra, prendre d’autres formes, remplaçant par exemple « Dieu » par une « Nature » qui se voit de ce fait attribuer une volonté surnaturelle…

La suite s’enchaîne selon une même logique : Dieu nous ressemble, mais en réalité, c’est nous qui lui ressemblons, puisqu’il nous a créés… à son image, plus forts que les autres animaux, au-dessus de la nature… Et comment nous, les hommes, savons cela ? Et bien parce que les esprits, les divinités, Dieu nous l’ont « révélé », par exemple par le biais d’un prophète, Moïse… Cette « révélation » imaginaire prend la force d’une « vérité » devant laquelle chacun ne peut que s’incliner.

C’est ainsi que l’on peut comprendre, en s’appuyant sur les traces et repères archéologiques et historiques laissées par de multiples civilisations passées, comment se sont construits et entrelacés, dans la conscience collective, les ingrédients des idéologies dominantes. Ces idées, émanant de tous les domaines de la vie, ont fini par constituer des « systèmes philosophiques » (dont les philosophes de la Grèce antique sont parmi les précurseurs), cadres théoriques généraux au sein lesquels cohabitent de pures constructions idéologiques, fruit de la seule imagination mais aussi des connaissances objectives acquises par l’expérience à travers le travail.

Les idéologies, image et justification des rapports sociaux

Ces systèmes idéologiques sont le reflet et la justification des rapports sociaux qui régissent les sociétés dont ils émanent. Avec l’apparition des sociétés de classe, ils s’incarnent dans des institutions religieuses confortablement installées au sommet des rapports d’exploitation aux côtés des forces militaires de coercition. Leur fonction est de formaliser cette idéologie, de l’entretenir dans le cerveau des opprimés malgré la révolte que suscitent les rapports d’exploitation, de condamner au Ciel et sur Terre ceux qui la contestent. Car à la base de la contestation de l’idéologie, il y a la contestation du mode de production, de l’oppression de classe. Il y a la révolution en germe…

Dans les sociétés de classe, ce conflit permanent entre les classes sociales pour le partage du surproduit social se double d’un autre conflit, tout aussi permanent, entre les progrès réalisés dans le domaine des connaissances objectives et l’idéologie. Pendant des siècles, l’idéologie a dominé totalement, maniant contre les hérétiques, lorsque cela lui paraissait nécessaire, aussi bien la crainte du courroux divin futur que celle, bien réelle et immédiate, de la torture et de la mort. Cela condamnait les connaissances objectives à rester sous la domination de l’idéologie religieuse, à plier la réalité observée et tangible à la « vérité révélée », alors que les écarts entre les deux ne cessaient de se creuser.

Jusqu’à ce que, sous la poussée du développement économique, la gangue de l’idéologie ne finisse par se fendre…

2– De Copernic aux trous noirs en passant par Darwin et Marx…

En 1938, Einstein écrivaitiii « Les tentatives de lire le grand roman à mystères [de la physique] sont aussi vieilles que la pensée humaine elle-même. C’est cependant depuis un peu plus de trois cents ans que les savants ont commencé à comprendre le langage du roman. Depuis ce temps, qui est l’âge de Galilée et Newton, la lecture a fait des progrès rapides. Des techniques d’investigation, des méthodes systématiques pour trouver des fils conducteurs se sont développées. Quelques-unes des énigmes de la nature ont été résolues, bien que beaucoup de solutions se soient trouvées, à la lumière des recherches ultérieures, être provisoires et superficielles »…

Einstein pose ainsi Galilée et Newton comme les pères du développement de la science moderne, le début de son émancipation des interprétations purement idéologiques. Mais pourquoi Galilée et Newton, pourquoi à ce moment là ? Pour tenter d’y répondre, nous allons démarrer un siècle plutôt, avec Copernic (1473-1543), moine et astronome, qui avait 19 ans lorsque Christophe Colomb débarquait en Amérique. A ce moment-là, l’Eglise catholique, caution idéologique du féodalisme, faisait régner par la terreur la « vérité divine » dont elle se prétendait détentrice. Dont en particulier un modèle astronomique repris d’un savant grec qui vivait au 2ème siècle de notre ère, Ptolémée, parce que, conformément aux Ecritures, il plaçait la Terre au centre de l’Univers… Toute contestation de cette « vérité » pouvait conduire directement le mécréant à la torture ou au bûcher.

Copernic trouvait ce modèle trop compliqué, et jugeait que tout devenait plus simple si on plaçait le Soleil au centre… Mais comme il connaissait son monde, il ne publia ses thèses sur l’héliocentrisme que l’année de sa mort. Il avait raison, l’Eglise s’empressa de condamner cette thèse comme hérétique.

Ce qui n’empêcha pas l’idée de poursuivre son chemin, jusqu’à en particulier Galilée (1564-1642). Celui-ci, nanti d’une lunette sommaire découvrit que la Lune était pleine de cratères, que Jupiter avait une tâche et quatre satellites qui lui tournaient autour… C’était remettre en cause l’image qu’imposait l’Eglise d’un univers séparé en deux : la Terre, lieu de toutes les imperfections, et le Ciel, où tout était perfection, donc où les planètes ne pouvaient être que des sphères parfaites…

Mais chacun fut contraint, en regardant dans la lunette de Galilée, de s’arranger avec la réalité. L’Eglise lui fit quand même un procès parce qu’il enseignait l’héliocentrisme de Copernic à ses disciples. Mais il échappa à la condamnation en admettant que l’héliocentrisme n’était qu’une vision de l’esprit parmi d’autres. Cette « relaxe » montre qu’un siècle après Copernic l’Eglise n’avait plus la force de s’opposer à l’avancée des sciences. Galilée en fondait alors les méthodes, basées sur la construction d’hypothèses issues d’observations et du raisonnement, et d'expériences permettant de les valider ou pas. Il posait les fondements des premières théories de la physique appliquée aux déplacements des solides.

C’est en appliquant ces méthodes, en les poussant plus loin sur la base des connaissances acquises, que Newton, né l’année de la mort de Galilée, développait, parmi bien d’autres travaux comme l’optique, sa théorie de la gravitation universelle utilisée encore de nos jours dans la résolution de l’essentiel des problèmes de mécanique terrestre. Newton était croyant, mais ses travaux ne lui créaient pas d’états d’âme particuliers. L’idéologie religieuse avait appris à s’accommoder du « mouvement »… tant que l’on pouvait encore trouver un endroit où pouvait s’introduire le doigt de Dieu, créateur de toute chose.

« Bien creusé, vieille taupe… »

La religion avait été contrainte de reculer parce qu’aucune pression idéologique, aucune répression aussi barbare soit elle n’est capable de s’opposer au travail de sape qui se produit de façon continue dans la structure économique de la société du fait du progrès des connaissances technologiques et scientifiques, c’est-à-dire du travail social. La société féodale était minée par ce mal, qui ronge toutes les sociétés et qui était porté par une classe sociale qui s’était développée en son sein, la bourgeoisie. Celle-ci s’appuyait sur ces innovations technologiques et scientifiques et les encourageait pour renforcer sa propre puissance économique. Le développement des sciences, la répression barbare à laquelle leurs acteurs s’exposaient de la part de l’Eglise, étaient des manifestations des conflits de classe qui s’y développaient et qui conduisirent à la Renaissance, à la Réforme protestante, aux révolutions anglaises du 17ème siècle, à la Révolution française de 1789…

Du créationnisme au matérialisme évolutionniste

Au moment de la Révolution française débutait en Angleterre la 1ère révolution industrielle, et avec ces deux révolutions commençait une ère d’expansion du capitalisme industriel et financier qui, en quelques deux siècles, a transformé radicalement l’organisation du monde. Les sciences, débarrassées du carcan des idéologies religieuses, pouvaient désormais se développer d’une façon bien plus autonome, jusqu’à apporter leurs propres réponses à la quasi-totalité des questions auxquelles les religions prétendaient détenir la « vérité ». à commencer par « les sciences de la vie »…

Classer, identifier les espèces animales et végétales est une préoccupation que partageaient déjà les philosophes de la Grèce antique. Un saut de deux millénaires nous amène en 1735 où Linné (1707-1778), un naturaliste suédois, publiait son « Système de la nature », dans lequel il avait classé et nommé quelques 6 000 plantes et 4 400 animaux ! Linné était créationniste et son système ne se voulait rien d’autre qu’un catalogue organisé des « merveilles de la création divine ».

Mais moins de dix ans plus tard, Buffon (1708-1788) commençait en France, avec plusieurs collaborateurs, la publication d’une encyclopédie en 36 volumes intitulée « Histoire naturelle ». Parler d’histoire pour la nature, c’est mettre en cause la thèse d’une création immuable, c’est parler de transformisme… Il doit venir s’en expliquer devant les pontes de la Sorbonne, alors bien évidemment sous la coupe de l’Eglise, devant qui il doit jurer de sa foi…

C’était en 1781… Huit ans plus tard, la Révolution française éclatait, emportant avec elle l’Eglise catholique et ses dernières capacités à s’opposer aux avancées scientifiques. Dans le domaine des sciences de la vie, la porte était désormais ouverte, entre autres, aux théories évolutionnistes développées par Lamarck (1744-1829) et Darwin (1809-1882).

Ce dernier publie en 1859 L’Origine des espèces par la sélection naturelle, dont le principe est le suivant : au cours du processus de reproduction, des différences minimes apparaissent au sein d’une même espèce, générant des aptitudes différentes, qui peuvent donner, dans des circonstances particulières, l’avantage à certains dans la lutte pour la vie. Les plus aptes survivent et se reproduisent, transmettant à leur descendance les caractères qui leur ont donné l’avantage… tandis que de nouvelles petites différences apparaissent… Dans ce processus permanent, il arrive que le niveau des modifications fasse émerger une nouvelle espèce…

Avec ce matérialisme évolutionniste, un coup fatal était porté au créationnisme et au finalisme : la nature n’a besoin ni d’un dieu créateur de toute chose, ni d’un plan préétabli pour évoluer. L’évolution résulte simplement de la nécessité, pour chaque être vivant, de s’adapter pour vivre, pour assurer la « production de son existence » selon une formule de Marx.

Un pas important était aussi franchi par rapport au matérialisme dit mécaniste qui s’était développé au cours du siècle des Lumières, principalement en France. Ce matérialisme récusait l’existence d’un dieu créateur et voyait dans les êtres vivants des mécanismes dont il suffisait, pour en comprendre le fonctionnement, de les « démonter », d’en faire l’analyse. Mais ces thèses offraient aux idéalistes la possibilité de défendre le créationnisme : vous dites que nous sommes faits comme des horloges, mais il fallait bien un grand horloger pour les fabriquer… Et elles ne posaient pas la question des origines de ces « horloges », alors que Darwin les voit comme résultant de la sélection naturelle.

Lorsque Darwin établit sa théorie, il n’existe encore aucune science sur l’hérédité. Il généralise à la vie sauvage les méthodes de sélection pratiquées depuis des millénaires par les agriculteurs pour les animaux domestiques et les plantes cultivées. Depuis, les recherches scientifiques ont permis d’étayer ses thèses par plusieurs méthodes. Elles se concrétisent en particulier dans l’établissement d’arbres phylogénétiques qui mettent en évidence les relations de filiation entre les diverses espèces vivantes, remontant des centaines de milliers d’années en arrière jusqu’au dernier être vivant monocellulaire LUCA, (Last Universal Commun Ancestor - dernier ancêtre commun universel), à partir duquel aurait commencé l’évolution par sélection naturelle.

L’émergence de l’écologie

A la même période, Haeckel, un biologiste darwiniste, publie en 1866 Morphologie générale des organismes dans lequel apparaît pour la première fois le terme « écologie », qu’il définit comme la « science des relations des organismes avec le monde environnant, c’est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d’existence ». Comme le dit la définition, il s’agissait de définir les relations qu’établissent les divers organismes vivants avec leur environnement, et donc aussi entre eux, c’est-à-dire le terrain sur lequel se déroule la lutte pour l’existence, l’évolution… Depuis, la science écologique s’est largement développée. L’écologie fait aussi la une de l’actualité, du fait des perturbations profondes créées dans les écosystèmes par le développement anarchique du capitalisme. Pour un développement de ce point, voir par exemple l’article Le capitalisme, responsable de la catastrophe climatique annoncée et principal obstacle pour y faire faceiv de Bruno Bajou.

La riposte de l’idéologie dominante, le darwinisme social…

Les théories de Darwin ont bien évidemment suscité une levée de boucliers parmi les créationnistes. Et ça n’est pas terminé… Mais pour l’essentiel, la bourgeoisie allait non seulement s’en accommoder, mais en tirer une justification de sa propre domination, s’en servir pour légitimer l’impérialisme qui commençait à se développer, son droit à soumettre les prétendues « races inférieures »… Spencer, un sociologue qui se réclamait du darwinisme, utilise la théorie de la sélection naturelle comme justification « scientifique » des inégalités sociales et des rapports de domination : il est normal que les plus forts écrasent les plus faibles, puisque c’est une loi de la nature… Galton défend l’eugénisme, application à l’espèce humaine du principe de la sélection artificielle utilisée dans l’agriculture pour ne conserver que les meilleurs… Hæckel, l’inventeur de l’écologie, était lui-même un défenseur des thèses du darwinisme social.

Ce « darwinisme social » s’accompagne d’une approche finaliste et anthropocentrique : les mécanismes de l’évolution décrits par Darwin ne seraient que le moyen choisi par « la Nature » pour faire évoluer les espèces vers l’Homme, considéré comme l’objectif final… Ce qui revient à attribuer à la dite « Nature » la capacité d’établir un plan, d’avoir un projet…

Mais Darwin n’y est pour rien. Dans un livre paru en 1871, La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe, il développe une thèse qui va à l’encontre du « darwinisme social » : au cours de l’évolution, la sélection naturelle fait apparaître, en plus des caractères physiques, des caractères portant sur le comportement social qui ont atteint, pour notre espèce, un niveau tel qu’ils lui ont permis de s’émanciper des lois de la sélection naturelle pour les remplacer, petit à petit, par des règles sociales. Cette thèse était passée pratiquement inaperçue à l’époque, y compris par Marx et Engels qui avaient trouvé dans L’origine des espèces la confirmation de leurs propres développements matérialistes, mais semblent avoir pensé que Darwin était lui-même adepte du darwinisme social. Un chercheur français, Patrick Tort, militant du matérialisme évolutionniste, spécialiste de Darwin dont il s’est fait le défenseur, résume ainsi la thèse anthropologique de Darwin : « La sélection naturelle, principe directeur de l’évolution impliquant l’élimination des moins aptes dans la lutte pour l’existence, sélectionne dans l’humanité une forme de vie sociale dont la marche vers la « civilisation » tend à exclure de plus en plus, à travers le jeu lié de la morale et des institutions, les comportements éliminatoires. En termes simplifiés, la sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui s’oppose à la sélection naturelle ».v

Le matérialisme historique, la révolution en permanence

Cette « marche vers la civilisation » est globalement observable à l’échelle des quelques 300 000 ans qui nous séparent de nos premiers ancêtres. Mais elle n’a rien d’un long fleuve tranquille, elle est jalonnée de guerres entre les peuples, de révolutions et de leur répression, voire nous menace aujourd’hui d’élimination totale... Et c’est en fait à la tâche d’élaborer une explication scientifique à cette « marche vers la civilisation » particulièrement chaotique et à lui trouver une issue que Marx et Engels, contemporains de Darwin et révolutionnaires, s’étaient attelés dès leur jeunesse. Leur réponse est dans le matérialisme dialectique ou historique, qui applique aux évolutions des sociétés humaines les mêmes méthodes matérialistes et évolutionnistes que celles que Darwin applique aux êtres vivants.

On a vu comment les progrès des sciences et des techniques ont contribué, en lien avec la lutte des classes, au renversement du vieil ordre social féodal, dégageant du même coup le terrain à de nouveaux progrès, cette fois dans une société basée sur l’exploitation salariale, dominée par la bourgeoisie. Mais lorsque Marx et Engels commencent leurs travaux, cette société est déjà elle aussi traversée par des affrontements de classe : révolution en France en 1830, révolution de nouveau en France et Printemps des peuples dans une bonne partie de l’Europe en 1948, Commune de Paris en 1871, crises économiques à répétition… Pour les deux hommes, le monde est entré dans une époque de « révolution en permanence » dont il ne sortira que par l’abolition du salariat et de la propriété privée, l’établissement à l’échelle internationale d’une société des « producteurs associés ».

Cette « révolution en permanence » ne concerne pas seulement le domaine politique. Plus exactement, ces bouleversements politiques trouvent leurs fondements dans les bouleversements des forces productives, elles-mêmes sièges de véritables révolutions technologiques et scientifiques qui vont désormais se poursuivre de façon exponentielle.

L’ère des révolutions technologiques et scientifiques

Les révolutions sociale et industrielle de la bourgeoisie ont en effet bouleversé les façons de produire, entraîné une accélération considérable des progrès technologiques et de la recherche scientifique dont les disciplines se sont démultipliées : chimie, électricité, biologie, archéologie, médecine, etc.

Le développement des technologies a donné à la recherche scientifique des moyens de plus en plus efficaces. Réciproquement, les progrès scientifiques ont permis d’améliorer les procédés de production, de créer de nouveaux matériaux, de nouvelles sources d’énergie, en particulier avec la deuxième révolution industrielle de la fin du 19ème siècle basée sur le développement de l’énergie électrique et celui des moteurs thermiques, diesel et essence…

De développer également les moyens de communication. La découverte au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle des ondes électromagnétiques est à la base des systèmes de communication moderne, de la bonne vieille radio hertzienne à la wifi et à la 4G, bientôt 5G…

Bousculant et complétant les fondements de la physique établis par Galilée et Newton, basés essentiellement sur le comportement de la matière prise comme un tout, les travaux sur les énergies et leur transformation, ainsi que la théorie des ondes électromagnétiques ouvraient la voie à de nouvelle avancées fondamentales dans le domaine de la physique. Elles commencèrent au passage du 19ème au 20ème siècle et se poursuivent encore aujourd’hui. Avec la découverte de la radioactivité, dont une des actrices les plus connues est Marie Curie, c’était la découverte que la matière est bien plus complexe que ce que l’on imaginait, source de radiations, capable de se transformer en énergie… D’autres chercheurs, comme Niels Bohr, commencèrent à développer la physique quantique, afin de pouvoir expliquer les phénomènes qui se passent au niveau des atomes et pour lesquels la mécanique de Newton est impuissante. Einstein, avec ses théories de la relativité, établit la relation entre masse et énergie (E=mc²) et remit en cause des notions que l’on croyait inébranlables : le temps ne s’écoule pas toujours de la même façon et peut même se figer ; l’espace se courbe sous l’effet de la masse…

De nombreux chercheurs collaborèrent à l’établissement de ces théories, complexes à comprendre et même à simplement admettre, bousculant la science physique, l’obligeant à se repenservi. Elles sont à la base du développement d’une multitude de technologies nouvelles, dont le nucléaire, l’électronique, etc.

Le big-bang

Elles aboutirent, à l’issue d’un demi-siècle d’efforts et de controverses théoriques à la théorie du big-bang dont on peut dire qu’elle fait aujourd’hui consensus dans le monde des physiciensvii. Cette théorie est basée sur l’observation que l’Univers est en expansion. Jusque-là, on pensait que l’Univers lointain était composé d’étoiles fixes dans l’univers, c’est-à-dire dont la distance relative ne changeait pas. Mais les progrès dans les moyens d’observation ont permis de constater que l’on se trompait : la distance entre deux étoiles distantes augmente, l’univers est en expansion.

Cette expansion résulterait de « l’explosion » (le big bang) d’une « boule » d’énergie dans laquelle était concentrée toute la matière de l’univers. « Boule » est une facilité de langage, l’énergie n’a pas de forme, de dimension géométrique… Dire que toute la matière de l’univers est concentrée en énergie c’est donc dire que l’univers n’a aucune dimension, que l’espace n’existe pas, pas plus que le temps. Avec cette « explosion » commençait donc l’écoulement du temps, le déploiement de l’espace et les diverses phases de transformation qui conduisent de l’énergie initiale aux formes que revêt la matière telles qu’on les connaît aujourd’hui.

Tout comme la théorie de Darwin définissait une origine à l’existence des espèces sur un terrain matérialiste, celle du big-bang propose une « origine » pour l’Univers dans son ensemble, matière, espace et temps... La question de savoir ce que l’on peut entendre par « origine » (y avait-il « quelque chose » « avant » le big bang ? Et si oui quoi ?…) est loin d’être résolue... Les recherches ont cependant permis de remonter dans le temps jusqu’à un instant qui se situe 10-43 seconde après le big bang (10-3 seconde = 1 /1000 secondes – 1 suivi de 3 zéros au dénominateur, 10-43 seconde, c’est donc 1 divisé par 1 suivi par 43 zéros…). Le scénario qui a été établi intègre l’apparition de la vie, puis l’évolution darwinienne tout comme l’histoire des civilisations. Cette origine temporelle a été calculée, elle se serait produite il y 13,7 milliards d’années…

Ainsi, les progrès scientifiques qui ont accompagné le développement du capitalisme industriel ont abouti à un schéma cohérent, global, un cadre général qui structure la coopération des diverses disciplines scientifiques. Il reste bien sûr une multitude de questions non résolues à l’étude desquelles collaborent d’innombrables équipes interdisciplinaires de chercheurs, par delà les frontières, tandis que d’autres questions émergent au fil des découvertes, pouvant aller, pourquoi pas, jusqu’à la remise en cause de la théorie du big-bang elle-même, tout comme les travaux des savants du 20ème siècle ont remis en cause la mécanique de Newton. Sans compter que pendant les travaux de recherche, l’évolution continue, ouvrant de nouveaux terrains à cette recherche.

Mais ce qui semble paradoxal, c’est qu’alors que cette cohérence scientifique atteint un niveau sans précédent, les conceptions les plus irrationnelles semblent fleurir de tout côtés. C’est que toutes ces avancées dans le domaine des connaissances objectives, la cohérence globale qu’elles manifestent, n’empêchent pas l’opposition entre progrès des connaissances objectives et idéologie dominante de continuer à se manifester.

3– Progrès des connaissances scientifiques et conservatisme de classe,

une contradiction insurmontable ?

Cette contradiction, que l’on a vu à l’œuvre du temps de Copernic et de Galilée, a pris dans la société capitaliste une dimension supplémentaire. D’une part chaque capitaliste, confronté à la concurrence, est sans cesse contraint d’augmenter la productivité du travail, de développer de nouveaux produits, d’innover. Et pour cela, de favoriser les progrès technologiques et scientifiques, l’un n’allant pas sans l’autre. D’autre part, cette nécessité de favoriser les progrès scientifiques et techniques est contradictoire avec le conservatisme inhérent aux idéologies dominantes, auquel le mode de production capitaliste n’échappe pas.

Comme l’avons discuté à de nombreuses reprises dans les réunions précédentes, les progrès considérables dans le domaine technologique (eux-mêmes inséparables des progrès scientifiques) se transforment en leur contraire du fait même qu’ils se produisent dans une société soumise aux intérêts privés d’une minorité. Tout ce qui pourrait permettre de diminuer le temps de travail, de supprimer les travaux pénibles, etc., se transforme en chômage et précarité pour les uns, en surexploitation pour les autres, tandis que la société semble entraînée dans une fuite en avant irrésistible vers diverses catastrophes, économiques, sociales, militaires, financières, environnementales…

Tout cela ne peut que se refléter dans le domaine des idées, exacerber la contradiction entre les dérives idéologiques les plus folles et un socle scientifique de plus en plus solide et cohérent. C’est une des formes que prend la contradiction entre le développement des forces productives et la propriété privée des moyens de production et d’échange dans la société capitaliste d’aujourd’hui.

On le voit de façon exacerbée avec les GAFA, la recherche et le développement sont plus que jamais sous le contrôle du financement des grandes entreprises capitalistes. Ils sont de ce fait au premier rang de la course permanente à la productivité, au développement de nouveaux produits, au premier rang du développement d’engins de mort de plus en plus sophistiqués, source des immenses gaspillages, destructions, guerres, crises climatiques qui alimentent les craintes face aux menaces qui pèsent sur notre vie, voire l’existence de notre propre espèce.

Ces craintes contribuent à renforcer l’idéologie dominante. De sommets pour le climat avortés en comités d’éthique bidons, l’idée émerge que le monde serait soumis, en plus des lois prétendument inexorables de l’économie, aux conséquences tout aussi catastrophiques qu'inévitables de progrès scientifiques et technologiques devenus totalement incontrôlables… Cela revient à désigner comme responsable une prétendue « science sans conscience » et à masquer ainsi les véritables causes de la fuite en avant vers la catastrophe : l’exploitation capitaliste, une économie soumise à la seule règle du profit maximum, d’une concurrence exacerbée dans une économie financière mondialisée au bord de la faillite.

Les formes aberrantes multiples que prend l’idéologie dominante aujourd’hui, tout en gardant ses fondements essentiels, bien ancrés dans les rapports de classe, sont à l’image de cette société, de ses conflits militaires, de ses affrontements sociaux, de cette marche aveugle vers la catastrophe.

Elles sont l’expression de la confusion, voire du désarroi de bien des esprits, désarmés face à un fonctionnement que personne n’est en mesure de maîtriser. L’expression de l’urgence qu'il y a à s’attaquer aux racines du problème, le pouvoir de la bourgeoisie, de le remplacer par celui des « producteurs associés », et cela, à l’échelle internationale.

C’est nécessaire et c’est également possible, comme le prouvent le degré atteint par la division internationale du travail, la socialisation des productions, les progrès des connaissances technologiques et scientifiques. Les conditions matérielles sont mûres pour que puisse s’instaurer, sur les ruines du capitalisme financier mondialisé une société débarrassée des rapports d’exploitation.

L’idéologie qui émanera d’une telle société sera à l’image des rapports de production qui s’y établiront, dont l’objectif premier sera de satisfaire les besoins de chacun tout en évitant de détruire les équilibres écologiques, condition indispensable à la survie de notre espèce. Dans cette tâche sociale consciente, le niveau de connaissances atteint dans le domaine scientifique et technologique, enfin débarrassé du carcan des idéologies de classe, pourra désormais donner sa véritable mesure, au service de toutes et tous.

i Marx, Préface à la Critique de l’économie politique

ii Engels, Socialisme utopique, socialisme scientifique

iii Einstein et Enfeld, L’évolution des idées en physique

iv http://npa-dr.org/index.php/9-article-lettre/222-le-capitalisme-responsable-de-la-catastrophe-climatique-annoncee-et-principal-obstacle-pour-y-faire-face

v Patrick Tort, Darwin et le darwinisme.

vi Manuel Klein, Il était sept fois la révolution

vii Luminet, L’invention du big-bang